Gabian, je t’aime moi non plus

Le goéland leucophée est un emblème de la cité phocéenne. Sans sa silhouette et son chant, Marseille ne serait plus Marseille… et pourtant l’oiseau n’est pas toujours dans les bonnes grâces de ses habitants. Qui n’a jamais été « agressé » par un gabian un peu trop entreprenant ou n’a jamais détourné le regard devant le volatile qui fait pitance dans les poubelles ?

S’il semble toujours avoir vécu à nos côtés, le gabian est un voisin relativement récent. Jusque dans les années 1980, l’espèce cantonnait sa présence aux îles et se nourrissait uniquement de ce que la mer et le rivage lui accordaient. Attirée par la modification de nos modes de vie, et notamment la croissance de nos déchets alimentaires, cette espèce intelligente et opportuniste, est venue s’installer là où la nourriture est devenue plus abondante et la plus facile à trouver…

Une espèce qui ne passe pas inaperçue dans son environnement

Ne cessant de se développer, d’abord sur les îles puis en ville, les populations de goélands ont commencé a attiré l’attention des écologues, gestionnaires d’espaces naturels et des pouvoirs publics. Il faut dire que l’espèce ne passe pas inaperçue dans son environnement…

Sur les colonies de reproduction, les déjections des gabians, riches en phosphates et en nitrates, agissent comme un engrais qui favorise la pousse des végétaux nitrophiles (Pariétaire de Judée, orties ou chardons divers) qui produisent beaucoup de graines et se développent au détriment des espèces locales et protégées comme l’astragale de Marseille ou le plantain à feuille en alène. Indirectement, le goéland a aussi un impact négatif sur la population d’oiseaux marins protégés comme les puffins méditerranéens : l’augmentation de la biomasse végétale disponible et les apports de nourriture prélevés sur les décharges favorisent le développement des rats et des lapins de garenne. Les rats se nourrissent des œufs des puffins, et les lapins occupent ou recreusent les cavités dans lesquelles les puffins se dissimulent pour nicher... CQFD.

Profitant du gaspillage de nos ressources alimentaires pour s’installer en ville, le goéland est aussi devenu un voisin « gênant » en ville : déjections sur la voie publique et les terrasses, chants nocturnes, « agressivité » dans la défense de leur nids…

C’est en miroir de ces différentes perturbations que cette espèce, pourtant protégée, a fait l’objet d’actions de régulation (stérilisation des œufs notamment) dans un cadre réglementaire très strict. C’est également pour cela que, depuis la fin des années 1980, l’évolution des effectifs de ces populations est suivie régulièrement dans le cadre de campagnes de recensement au niveau local et national.

Que disent les chiffres ?

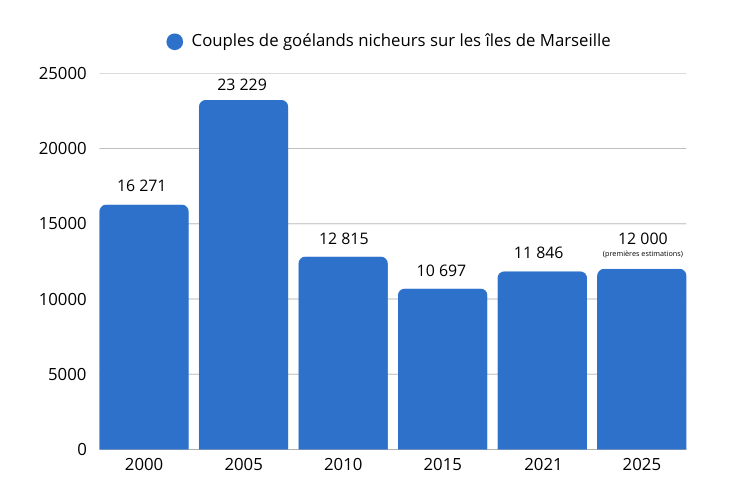

Les suivis quinquennaux du goéland leucophée sur les îles de Marseille ont montré un accroissement constant des populations jusqu’en 2005. Année de pic, on y comptait alors 23. 219 couples nicheurs, sur une population nationale estimée alors à 43 000 couples. En 2015, la population chute presque de moitié pour plonger à 10.697 couples. Erreur de calcul ? Non, la fermeture de la décharge à ciel ouvert d’Entressen en 2010 explique cette chute drastique, révélant au passage le lien étroit entre la dynamique des populations de gabians et la gestion de nos déchets.

Sur les 10 dernières années, la population semble se stabiliser, voire légèrement augmenter. En 2021, on dénombrait 11.846 couples. Les chiffres du suivi 2025 sont encore en cours d’analyse mais se situe autour de 12.000. Cette stabilité des effectifs permet pour le moment d’exclure le recours à des actions de régulation.

Si les populations de goélands sur les îles de Marseille sont bien connues, la connaissance globale des populations à l’échelle du territoire marseillais reste parcellaire. À ce jour, aucun suivi n’existe pour estimer les effectifs qui vivent en ville.

Comment recense-t-on les goélands ?

Le suivi scientifique des populations de goélands repose sur le comptage des nids en période de reproduction. En doublant le nombre de nids, on obtient le nombre de goélands adultes présents sur le territoire.

Le suivi repose plus précisément sur deux protocoles. Le premier historique est celui du comptage exhaustif des nids. Cette méthode se cantonne aujourd’hui aux petits îlots (Tiboulen de Ratonneau, Maïre, etc). Plusieurs observateurs répartis en ligne parcourt les lieux en zigzaguant autour de sa trajectoire afin de de ne rater aucun nid et déposent quelques pâtes alimentaires pour marquer les nids observés. Un second passage est effectué par un nouvel observateur dédié au contrôle, qui lui, comptera les nids marqués et les nids oubliés en parcourant un itinéraire aléatoire sur l’ensemble de la zone prospectée par les observateurs du premier passage.

Le distance sampling est un protocole plus récent et qui est désormais appliqué aux grandes îles (Pomègues, Ratonneau, Riou). Il consiste à définir des transects ou lignes dont la longueur nécessaire est préalablement calculée de manière à représenter l’ensemble de la zone d’étude. Depuis ces transects, les nids sont recherchés. Des modèles statistiques permettent ensuite d'estimer le nombre total de nids sur le territoire d'étude. Moins coûteux en temps, le distance sampling permet de disposer de données précises et fiables après analyse des données récoltées dans un logiciel.